“对于陈垣这样一个在教界边缘却在学界踞于中心位置的大师级人物,他对基督教本色化运动的观照虽然长期隐而不显,但是值得我们检讨和重视,因为它体现了难得的来自当时中国学界的一种带有关怀的中心视角。”

5月17日在线举行的《中国基督教研究》的2025年度会议上,学者王皓在“陈垣与非基督教运动”讲座中讲解了他对近代宗教学史学家陈垣对于基督教的思考和看法的研究,其中,陈垣比较有特色的看法是知识与信仰并重。王皓还发现陈垣与基督教的关系有“若即若离”的距离感。

王皓认为,陈垣和基督教有多重关系,但他对基督教信仰的看法以及他的基督教信仰状态,目前没有太多资料可供我们做判断。并且比较难找到陈垣对非基督教运动的直接回应,但王皓研究了非基督教运动,以及100年前在基督徒和天主教徒对天主教本地化现状的探讨中陈垣的回应作为参考。

1922年“非基督教运动” & 基督教本色化运动 & 天主教本地化运动

基督教本色化运动是自传、自养和自治。把基督教和中国文化相结合,使基督教“合乎国土国风”。

以教宗本笃十五世1919年发布的《夫至大》(Maximumillud)通谕为依归,尽力培植本地神职人员,使他们能够管理和建设本地教会。天主教已经有意识的向本地化方向做努力。

1922年,非基督教运动的兴起,有文化面向也有政治面向。这个运动有政治力量的推动,之所以能推动起来也因为有文化根基。王皓认为,我们不能说“非基督教运动导致了基督教本色化运动和天主教本色化运动”,但这个运动推动和促进了基督教新教和旧教在和中国处境结合方面的引进。

陈垣与基督教的重要关联

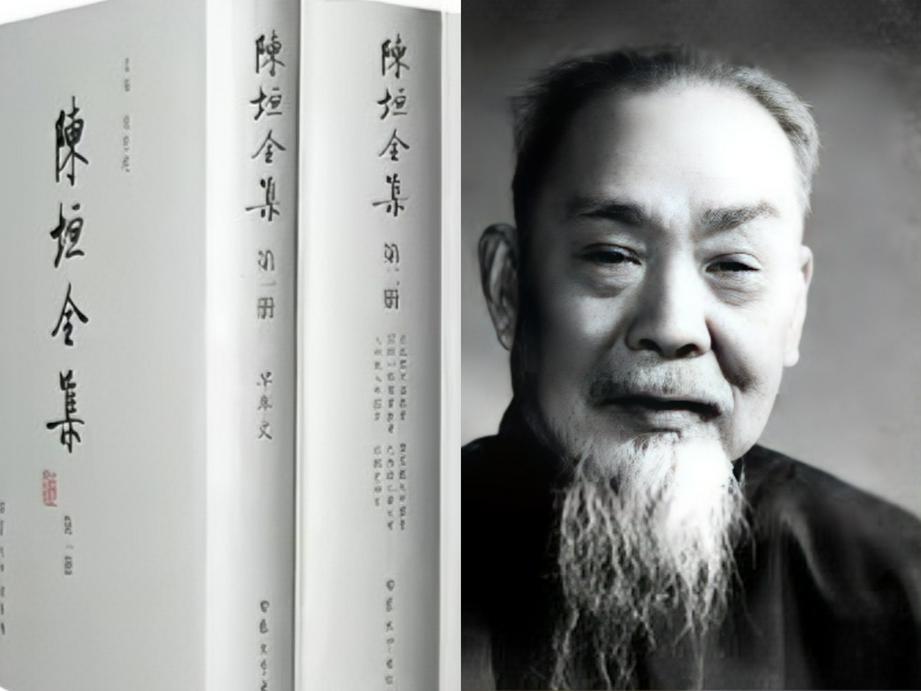

王皓介绍了陈垣的社会身份:在信仰上,陈垣是基督徒;在学术上,他是中国基督教史(宗教史)研究的奠基人;在职业上,他还是天主教辅仁大学的校长;在交际上,陈垣和很多天主教、基督教的重要人物,如马相伯、英敛之、张亦镜、张纯一、王治心、徐宗泽、方豪、田耕莘等皆有重要往来。

对本色化中国教会的探讨

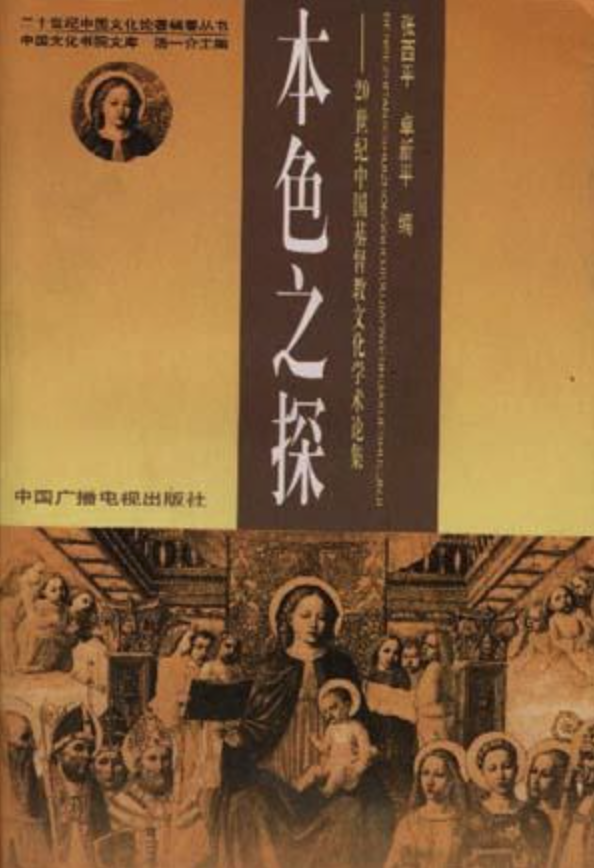

1999年张西平和卓新平两人根据基督教本色化运动的20多位重要人物(包括基督教和天主教在内)的看法、呼吁编册为《本色之探》一书。涉及赵紫宸、谢扶雅、王治心、吴雷川、徐宝谦、诚静怡、刘廷芳、马相伯、方豪和于斌等二十余人,其中未见陈垣的作品——没有看到陈垣对于本色化运动发表看法。

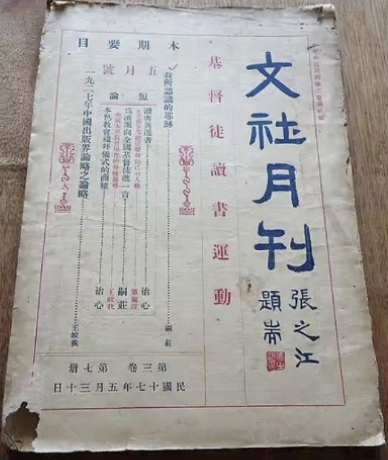

王皓的讲座根据《文社月刊》的一篇文章做研究。

“文社”原名为中华基督教文字事业促进社,1923年12月成立。文社是1920年代基督教本色化运动中最为重要和积极的一个团体。文社发行的机关刊物是《文社月刊》,它努力以文字来促进并达到基督教本色化的目标。《文社月刊》可被视为当时基督教新教的代表性刊物之一。

在1927年3月,《文社月刊》发表了一篇由汪兆翔写的《天主教的出版事业》的文章。作者是一名在中国的监理会(新教)牧师,该文持批评天主教文字事业的立场。

随后(4月),一名天主教徒对该批评做出回应。5月,陈垣参与其中也对此次争议作出回应。讲员王皓尝试对这个连续并偶然的事件以及其中的观点提炼出一些结论。

王皓先介绍了《天主教的出版事业》一文囊括了议论当时代的情况,以及讲述天主教的历史。对于历史,汪兆翔列了很多证据,在讲述当时代情况的部分,议论性内容偏多。在结论部分,作者汪兆翔称:“吾对于天主教的文字事业,深觉得有改弦更张的必要,否则终难打入社会的中心,所以此后天主教文字事业,果要在中国占个地位,有所贡献,必要多著些与中国文化融合,经过艺术化,而含有时代精神的实际创作。”

讲员王皓认为,汪兆翔的看法对当时的中国天主教来说可谓切中时弊,他的这些观点与国民时期天主教重要人士马相伯的认识基本上不谋而合。

这个想法和陈垣在1924年《中国基督教入华史略》中讲道,“惟吾总觉得基督教文化未能与中国社会溶成一片。”王皓认为,汪兆翔的观点有对陈垣的观点有借用,但没直接表明,但最重要的一点是两人对佛教的看法是非常接近的。

1927年4月9日,也就是汪兆翔文章发表一个月之后,上海的《艺术界周刊》刊登了一篇回应文章,题为《对于天主教出版事业的一个讨论》。

该文作者是张若谷,曾在震旦大学念书,与马相伯、徐宗泽相熟,撰有《马相伯先生年谱》。作者的背景很重要,张若谷是晚清耶稣会士重要人物张璜的侄孙,也是建国之后中国第一个自封主教张家树的堂弟,还是晚清耶稣会士张一麒的堂弟。张若谷的祖父孙三辈都毕业于徐汇公学,他的祖父张志瀛是徐汇公学校长蒋邑虚同学,张家树也曾任徐汇公学校长。

通过这些背景介绍,可以知道张若谷是一个重要的天主教徒。张若谷的回应文章最值得注意的有两点。第一,作为重要天主教徒,他对于来自被当时中国天主教视为异教之尤的基督教教友的批评,可以说极为赞同,并且在文中大篇幅地徵引和申论。第二,汪兆翔的文章可以分为历史和现实两部分,张若谷的回应所针对的基本都是有关现实的议论,而对有关历史的描述则不予置评。他说汪兆翔指出天主教的传道“不曾打入社会中心,与中国文化发生关系”,这是“一发中的直截痛快而且很确切的批评”。

张若谷不仅接受了汪兆翔的观点,还对天主教的出版事业做了自我批判。

实际上,张若谷对天主教文字事业的反省要比汪兆翔的批评还要猛烈,他说:“像现在天主教的文字事业,只是由少数的耶稣会教士,专门去从事于得到文人学士同情的工作……最奇怪的,在天主教中,直到现在,还未见有人出来讨论这个问题,似乎不值得提出一般地,大家都缄默无言。”

张若谷还说: “天主教中唯一老牌子的定期刊物《圣教杂志》内容太腐陈退化了……我对于耶稣教的期刊,像《文社月刊》《青年进步》一类的杂志,倒渐渐的地感起兴味来了,这是为保护信天主教者信德方面的一个大危机,我自己很明白的。但是这个责任,天主教的著作界应该完全担负。不应该自己方面,不肯改革进善,一方面,却还要声声口口地不准人家去看比较更美善——在形式上,至少我敢说,耶稣教的期刊比天主教的高明得多哩——的出版物。”

在这篇回应文章的末尾,张若谷甚至徵引了汪兆翔文章的“结论”来作为他“这篇东西的结论”。

1927年5月,也就是汪兆翔《天主教的出版事业》一文发表两个月之后,《文社月刊》上登载了陈垣的回应文章,题为《关于基督教文字事业一封书》。

王皓认为,陈垣在写作《关于基督教文字事业一封书》时是否已经读到张若谷的《对于天主教出版事业的一个讨论》,不得而知。但是非常巧合,张若谷对汪兆翔文章的回应完全是针对议论现实的内容,与此形成鲜明对比的是,陈垣的回应则完全针对汪兆翔文章中描述历史的内容。因此,王皓认为,将这两篇回应文章进行比较,可以解读出“基督教本色化运动”发生时的一些多维的重要历史信息。

从表面上看,陈垣是在纠正汪兆翔。实际上,陈垣将纠正的对象指向了汪兆翔文章的史源,也就是陈垣文中提到的《明末清初灌输西学之伟人》。

这本小册子的作者是时任徐家汇藏书楼中文部主任,同时也是《圣教杂志》的主编徐宗泽司铎,此书的内容曾在1926年1月至3月的《圣教杂志》上连载,题为《十七世纪灌输西学之伟人》。1926年4月由土山湾印书馆结集发行。

陈垣看到汪兆翔的文章徵引了徐宗泽论著因此也随之而误,于是撰文纠谬,并且既不失分寸又不失力度地表达了“窃以为文字事业宜审慎,考史文字,尤贵精确,庶免取讥识者,贻误后学,愿与同人共勉之”的观点。

有趣之处就在这里,陈垣能够迅速从“检讨史源”的角度回应汪兆翔的文章,说明陈垣早就注意到徐宗泽论著的错误,他原本是可以指出的,但是默不作声。看到了徐宗泽的论著“贻误后学”,他才“不得已”委婉的表述意见,但是通篇不涉议论,只是实事求是的辨正史实。

王皓认为,从这个角度来说,我们能够看到陈垣对当时“基督教文字事业”发表观感,是有着很大的偶然性的。我们可以合理地推论称陈垣对民国时期天主教和基督教两大刊物《圣教杂志》和《文社月刊》是有一定的熟悉程度的,甚至可以说陈垣是在默默地关注基督宗教界的“文字事业”。

“这篇佚文的意义或许也就在这里,它不是一篇可有可无的小文章,从中我们能够解读出陈垣这样一个与基督教有关的重要人物和基督教本色化(天主教本地化)运动这一重要事件的关联。”

通过对这一案例的分析,讲员王皓尝试作以下几点推论:

一、汪兆翔和张若谷的言论代表了一百年前中国基督教和中国天主教的教内声音

他们以教内人的身份对中国的基督宗教进行检讨和反思,认为基督宗教与中国社会和文化较为疏离,并且坦诚地指出了当时两教之间的藩篱。

这对于我们在今日检讨基督宗教“本色化”和“本地化”的历史过程来说,是非常难得的“内证”。

陈垣认可汪兆翔和张若谷的议论,但是不作表示,原因在于这些议论涉及到基督宗教内部的发展方向和宗派情绪产生的偏见等敏感话题。对此,陈垣不太愿意牵涉其中。

二、陈垣非常重视基督宗教的文字事业

1945年11月7日,方豪致函陈垣说“数年前编《文史》副刊,附《益世报》出版,客岁编印《真理杂志》,其性质皆遵先生昔年所示,教内杂志期能获教外人阅读”。

抗战结束之后,方豪出任新创立的上智编译馆馆长并且主编《上智编译馆馆刊》。上智编译馆的出版物“七分对外,三分对内”,旨在积极争取教外人士对天主教的了解。

释赞宁(919-1001): “古德高僧,能慑服异宗者,率由博学。”陈垣赞成发展基督宗教文字事业,但是认为质胜于量,如果轻视了知识层面的辨误求真等基础工作,即使思想再高明,也会根基不稳,甚至还会产生反效果,这一点是陈垣在基督教本色化运动中所持有的较为独特的立场。

1945年12月1日,陈垣在写给方豪的信中说:“公教论文,学人久不置目,足下孤军深入,一鸣惊人,天学中兴,舍君莫属矣。”

三、陈垣与当时的基督宗教界有一种“若即若离”的“距离感”

这一点从当代学界对他的态度即可看出。一方面学者们对于陈垣作为中国基督教史研究奠基人的地位众口一词,另一方面又一而再、再而三地考证陈垣的基督徒身份和受洗时间。

基督教本色化运动中的很多重要人物如赵紫宸、刘廷芳、吴雷川等,也是属于学界中人,但是毋庸讳言,和陈垣相比,他们的位置明显较为边缘。

王皓认为,对于陈垣这样一个在教界边缘却在学界踞于中心位置的大师级人物,他对基督教本色化运动的观照虽然长期隐而不显,但是值得我们检讨和重视,因为它体现了难得的来自当时中国学界的一种带有关怀的中心视角。

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

CT特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,CT保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“CT”的文章权归CT所有。未经CT授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话(010-82233254)或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(jidushibao2013)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。